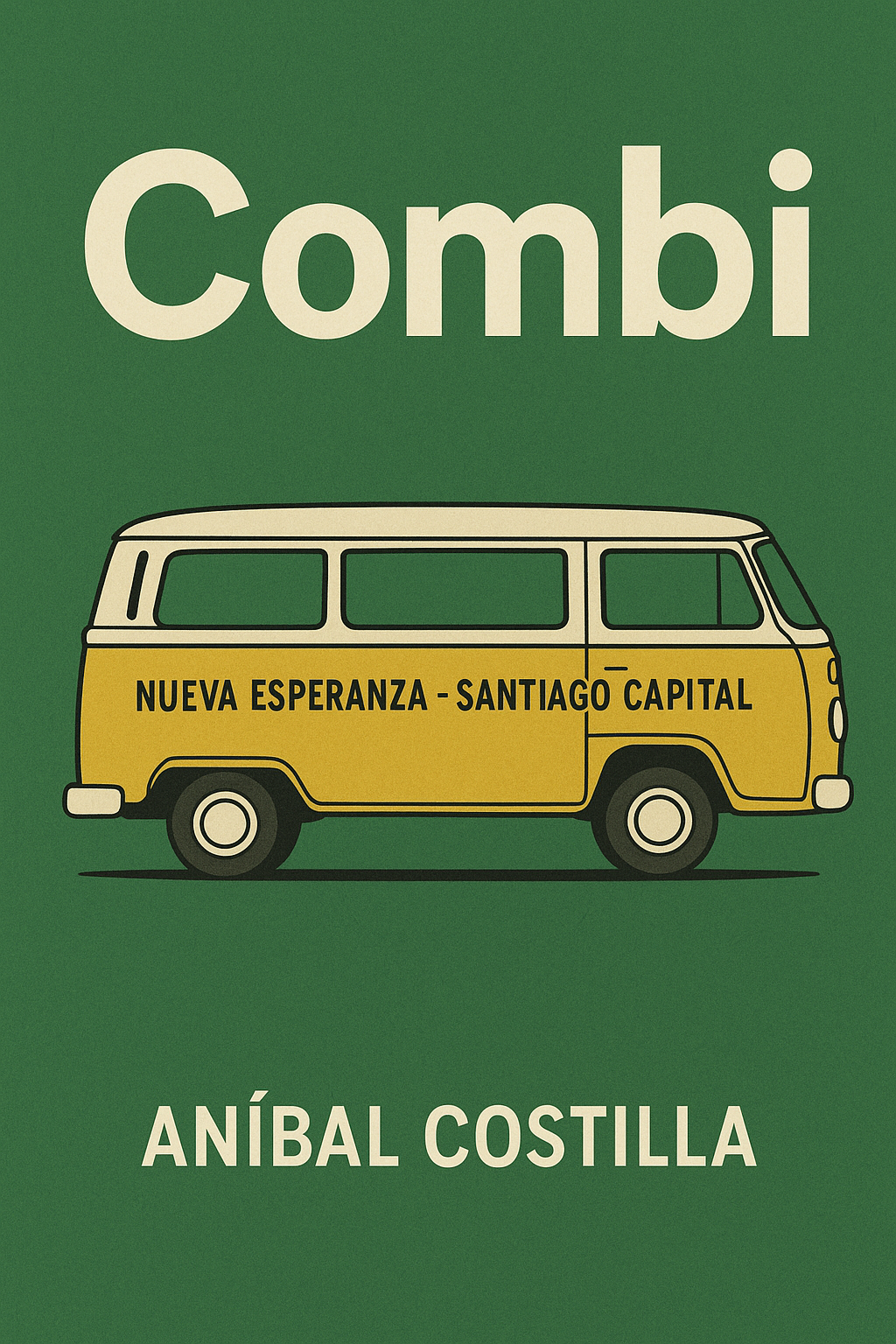

sobre Combi (La papa, 2023) de Aníbal Costilla

Combi es el título de la primera novela publicada por el poeta y escritor santiagueño, oriunda de Nueva Esperanza, Aníbal Costilla. Me pregunto si también es la primera que escribe. Lo segundo me interesa particularmente en la medida en que lo que me interpela son las escrituras. El hermoso e inconveniente lío de la escritura. La literatura, más allá de la catarata de definiciones que podemos tener a disposición, por lo general se entiende, casi por común acuerdo, como el momento social del proceso creativo, esto es edición, circulación, lecturas, premios, canon, etc., etc. La pregunta para quienes escribimos es: ¿qué barro nos apasiona más, el de la escritura o el de la literatura?

La novela de Aníbal Costilla se sostiene en las múltiples escenas que transcurren en un mismo espacio, una combi que “conecta” Nueva Esperanza con Santiago del Estero Capital. Quienes estamos alejados de “la ciudad” y no nos queda otra que usar el transporte público, colectivo o combi, sabemos de qué va esta canción que a veces es agradable, que se disfruta, otras, claro, es un bodrio, también sucede que de vez en cuando uno se descubre recorriendo el mundo, ya sea porque nos dormimos o simplemente porque llevamos clavada la mirada a través de la ventanilla con tal intensidad que estamos algo desintegrados. Y es dentro de esta combi (el título de la novela me recuerda a El colectivo de la cordobesa Eugenia Almeida; cuando un vehículo archi conocido funciona como aquella metáfora que conecta puntos imaginarios, geográficos y políticos), siempre distinta, porque rara vez los pasajeros se repiten o coinciden, donde los dos personajes de esta trama (parafraseada) charlan, se indagan, se miden, y, en algún punto, se envidian. Los intercambios ilustran el clásico asunto entre lo general y lo particular, entre lo cotidiano y, podríamos decir, el “mundo de las ideas”, ahí se instala la reflexión de tinte filosófico y moral que entra en tensión con lo anecdótico, el chisme, las actitudes displicentes camufladas; esto fortalecido aún más por la vida y los intereses de los protagonistas: Miguel Montecristo y Monssat.

Si bien los cuerpos se desplazan a través de la ruta en el medio podemos observar algunos coquetos incidentes o rostros que se reconocen de algún lado. Son las palabras que “sostienen” ambos personajes lo que detiene la velocidad del aparato; el tiempo se suspende, alarga, acorta o simplemente deja de ser importante, al menos por un par de horas.

Más allá de lo que se cuenta, que tiene ecos de la cadencia, por ejemplo, de Alberto Tasso o Jorge Estrella (no se parecen en nada, pero algo comparten), un proyecto que, intenta hacer del diálogo su pilar principal, sin soltar las actitudes de tradiciones que arrastran todo un ambiente que intentan definir ciertos usos del lenguaje, resulta un tanto agotador, y me refiero solo a un nivel de lectura. “–Al otro día, cuando ella me habló sentí una llamarada de indignación azotarme la cara…”; “–Los soñadores nacimos con la sonrisa en los labios. / –¿Es una presunción suya o tiene alguna teoría al respecto?”.

Los personajes hablan, hay cruce de sentidos; pero la sensación es la de un monólogo repetitivo. Dónde empieza la voz de uno y termina la del otro, dónde queda la ambigüedad de toda conversación; sus pausas, dudas, tomaduras de pelo, el doble sentido tan nuestro. Qué supone que el narrador esté simplemente transcribiendo diálogos con una objetividad (casi sociológica) que solo se preocupa por lo que se dijo y no por cómo se dijo. ¿Qué dinámica tendría esta novela si hubiera sido pensada y narrada en tercera persona? También pienso que Combi es una buena idea para un cuento, y si me apuran, para el capítulo final de una novela (solo son hipótesis muy tibias, claro).

Truman Capote y Manuel Puig ya nos enseñaron que grabar una conversación, más allá de que se trate de un esfuerzo por retener lo dicho palabra por palabra (periodismo), es un intento por captar el misterio. Entonces, pretender que la verdad está simplemente en lo que se escucha, es quedarnos a medio camino de Nueva Esperanza, Santiago del Estero Capital, Los Soria, Morales, y así podría seguir…

Si nos salimos un poco de la ficción en prosa, nos damos cuenta de que por lo general los diálogos cuestan, lo vemos en el cine muchas veces. Quizás en Alemania no hagan ruido algunas palabras o el lugar de algunos verbos de una película argentina ambientada en el Chaco profundo, pero para un tucumano o santiagueño, ese tipo de descuidos, muchas veces buscados o que responden a las normas de estilo de la industria, debería ser motivo para tomarnos de la cabeza. Y no hablo de militar “realismo” (no, no, por favor no) más bien, de buscar esa sensibilidad que sea lo suficientemente capaz de montar las palabras y el habla de tal manera que se inscriban en algunos de los rincones de la arquitectura de la obra.

Hay muchas líneas en las que podemos entrever la capacidad poética de Aníbal Costilla y que encuentran no solo una suerte de amplificación, sino que nos proporcionan las escasas fugas que existen entre la combi y el afuera; la ruta, el monte, la noche… Son las páginas que destaco y las que me resultan prometedoras a la hora de imaginar cierto devenir de la narrativa del autor.

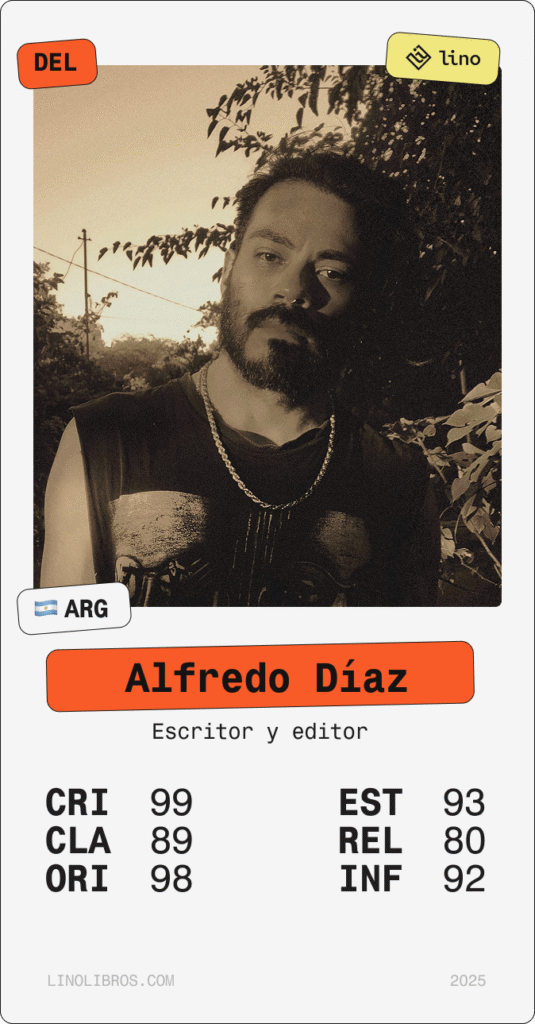

Alfredo A. Díaz

Escritor y editor